�@�M�҂͖��ԃV���N�^���N�ŁA���̒��������ɏ]���������ŁA�l�I�ɒn����t�Ő��x��{�������������Ă����B

�@���{���́A���ݍő�̍�������1�ƂȂ��Ă��邪�A���{�͍���ɔ����Љ�ۏ��̊g�傪�����ł���Ɛ������Ă����B����͎����ł͂��邪�A���̐���������邱�ƂŁA���{����肪������{���I�ȉۑ���B�����ƂɂȂ�B

�@�{�e�́A���̂������{�����g�傳���Ă����V�X�e���𖾂炩�ɂ��Ă���B����͎Љ�ۏ��ȑO���琭�{�����g�債�Ă����\���ł���A���{���B�����Ă����d�g�݂ł�����B���̓_�ňˑR�𖾂��Ă������Ƃ������A�s�����B������^����Nj����Ă����I���u�Y�}���̌o������Q�l����ƍl���A�Љ���Ē������ƂƂ����B

���ፑ�ɂ͖�肪����

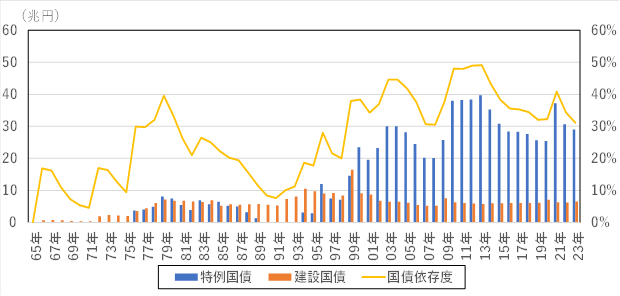

�@2024�N�̍��̗ݐύ���1,076���~�ŁAGDP��1,8�{�ł���B�����G8�̒��ł̓C�^���A�������Ă���A���E�I�ɂ��ň��̐����ƂȂ��Ă���B�}1�͓����\�Z�̍����s�z�������Ă��邪�A�����s��1966�N�x�Ɏn�܂�A1976�N�x������ፑ�����s����Ă���B2000�N�x�ȍ~�A���̒��S�͓��ፑ�Ɉڂ��Ă���A2000-23�N�x�̕��ϔ��s�z��30���~�ł���B

�@���ፑ�͐Ԏ����Ƃ��Ă�A����c���⍑�ƌ������̋��^�A�������̌��M��������S�ł���B���́A�ʏ�60�N�Ŋ��ς���邩��A60�N��̔[�Ŏ҂����������o����x�������ƂɂȂ�B�܂�A������������T�[�r�X�͌��݂̔[�Ŏ҂����A�x�����͏������オ�S���d�g�݂ƂȂ��Ă���B

�}1�@�����\�Z�ɂ����鍑���s�z�̐���

���F���ˑ��x�Ƃ�2�̍������̓����\�Z�ɐ�߂銄���̂��Ƃł���B

�o���F���̗\�Z�A������HP

���ፑ�̔��s���R�͕�����₷��

�@�Ȃ��������������܂ꂽ�̂ł��낤���B

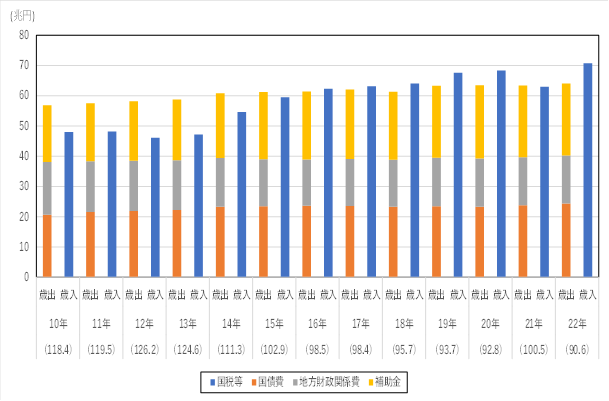

�@���̈�ʉ�v�̍Γ������œ��ƍ�������2�ɕ����A�܂��Ώo�͒n����t�ŁA�n���ւ̕⏕���A��������グ�Ĕ�r����B

�@�Ώo�̂����A�O2�҂͒n���Ɏx�o����A����͉ߋ��̍��̕ԍςƗ������̔�p�ł���B�]���āA�������^��⎖�����o��S����ꍇ�A����ȊO�ɍ������K�v�ɂȂ�B

�@����܂��Đ}2�����Ă݂悤�B

�@2010�N�x�͂��̍Ώo�����œ���1.2�{����A�����������ׂĂ̍Γ����[�ĂĂ�9���~�̐Ԏ��ƂȂ��Ă���B�]���āA�܂����̐Ԏ����Ă���ŁA����c����������̋��^���x�o���邩����ፑ�̔��s�͕s���ł������B

�@2022�N�x�ɂ͍��œ��̐L�тƒn����t�ł̗}���ɂ���č��œ��͍��������A���������^�͎x�����Ă���B�������A����ł����ፑ��31���~�ŁA����͏�������̕��S�ƂȂ��Ă���B

�}2�@��ʉ�v�ɂ�����Γ��ʂƍΏo�ʂ̔�r

��1�G�n�������W���ɒn����t�łł���B

�@�@�@��2�F�����{��k�Ђ̉e����2011�N�x���甽�f�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@��3�F�N�x���̊��ʓ��͍Ώo���Γ��ŏ������䗦�́��\���ł���B

�o���F���̗\�Z�A������HP

�@�n����t�ł�n���ւ̕⏕���A����͍�������ł��Ȃ��x�o�ł���A�Γ��ɐ�߂銄���������Ȃ�ƁA���ፑ���K�v�ɂȂ�B

�@����͒����I�ɕ�����₷���B

�@���̎d�g�݂������\�Z�Ŏn�܂����̂́A���ፑ���J�n�����1976�N�x�ł������B���̔N�A�n����t�łƕ⏕�����c�����A����ɂ������s������ፑ����ĂĂ���B�n���ւ̎x�o�͂��̌���g�債�A���ፑ���p������ƁA������������A����Ȃ���ፑ�̔��s��ł���B

�@�܂�A�}2�̍\����1976�N�x����p��������ፑ�̊�{�\���Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�������A���̊�{�\����m���Ă��鍑���́A�ꕔ�̊����������A�قƂ�ǂ��Ȃ��B

�@���{�͐Ζ���@�ɔ������E�I�ȕs�������ፑ�̌����Ɛ������A���ꂪ��������Ă�������ł���B

�@�������B�����ꂽ�o�܂���Ԃٍ͐e���ɏ��邪�A���������̒~�ς����݂܂Ōp�����A�c��ȕ��S�������ɂ̂��������Ă���ƁA���{�̊Ǘ��ӔC��₢�������Ȃ邾�낤�B�����������͐����ӔC�ⓧ�����̊ϓ_������ۑ�ł���B

���͑����̎�����n���ɉۂ��߂��Ă���

�@���ɒn���ւ̎x�o�Ɠ��ፑ�̊W�������Ă��������B

�@�n�������@245����2�ł́A���͖@���������ɒn�������c�̂Ɏ������ۂ����Ƃ��ł���Ƃ��Ă���A���@232��2���ł͂��̌o��̗\�Z�[�u�����ɋ`���t���Ă���B���͒n���̎����ɕK�v�Ȍo����X�̒n�������c�̂��ƂɎZ�o���A�������ɒn���ŁA�n����t�ŁA���Ɏx�o���A�n���Œ��B���Ă����B

�@�������A���̋K�肪���炳���悤�ɂȂ����͓̂��ፑ����ʂɔ��s�����1976�N�x�ȍ~�ł������B���̂Ƃ��A�n���������x�̉^�p���啝�Ɍ������ꂽ�B�呠�Ȃ͐����I���͂ɕ����A�����̌������������A�n�������@�����炷��`�������ƂɂȂ�B

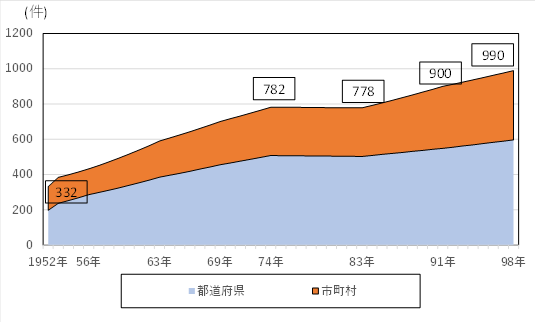

�@�\�Z�[�u���K���������ƁA�\�Z�[�u�̑ΏۂƂȂ鎖���̌������d�v�ɂȂ�B����������̂��}3�ł���B

�@���̌����͐��قڈ�т��đ������Ă����B���������͓̂��ፑ�̔��s���n�܂��������ŁA���̌�͍Ăё����ɓ]���Ă���B�n�������@�����ɂ��1999�N�ȍ~���̎��������͔c���ł��Ȃ����A����ɑ���@�������������l�ɑ������Ă���B

�@�\�Z�[�u���K��������A������������������A�\�Z�����剻���Ă����B�������ɒn���ŁA�n����t�ŁA���Ɏx�o���A�n���ŕ��S����ȏ�A�n����t�łƍ��Ɏx�o���̖������傫���Ȃ邱�Ƃ͔������Ȃ��B

�@���ፑ�̖c���͂��̌��ʂł���A�]���Đ��{�����ɂ����Ă��̒n���̎����̐����́A�{���������Ȃ��ۑ�ł���B�������A2000�N�ȍ~�������Ɏ������g�債�Ă������Ƃ͐��{�̐����ӔC���������Ă������ʂƑ����邱�Ƃ��ł���B

�}3�@�s���{���E�s�����ʎ��������̐���

���F�c�̈ϔC�����Ƌ@�ֈϔC�����̌�����n�������@�̕ʕ\����c���������ʂł���B

�o���F�����Z�@

�@���{�̐��{�����͐[���ł���A�ŏI�I�ɍ��������̐ӔC�����ƂɂȂ�B

�@�������̊�{�͍��̌�����m�邱�Ƃł��邪�A���{�͂��̓_�Ő����ӔC���ʂ����Ă����Ƃ͂����Ȃ��B���̖�肪�����Ɉς˂��Ă����Ƃ���A���{���������Ă��Ȃ��������{���̌������܂����L���邱�Ƃ��꒚�ڈ�Ԓn�ł���B

�@�{�e�͂��̂��Ƃ��܂��ł��邾�������̐l�ɒm���Ă��炢�����ƍl���A�������Ē������B���{�����𑐂̍��I�ɑΉ����Ă������Ƃ̓I���u�Y�}���̊����Ƃ��������Ă���ƍl��������ł���B��������������i�߂Ă�����ŊF����̂����͂����邱�Ƃ��ł���K���ł���B

���F1)��70�N��̍��̔��s���v��I�ȍ����^�c�Ŏ��{����Ă������Ƃ𖾂炩�ɂ��A2)��1)�̌v�搫���c�����t�Ō�������Ă����o��10�J�N�v��Ƀ��[�c�����������Ƃ��ؖ����Ă���B3)��5�͂�70�N��̉^�p�����̌�̍����s�Ōp�����Ă������Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B

1)�u1970�N��㔼�ɂ����鍑�̖c�����J�j�Y���\�������x���Z�ƒn���������x���Z����|����Ƃ��ā\�v

<https://kumadai.repo.nii.ac.jp/record/29466/files/SB0014_043-075.pdf>

2)�u�c���p�h�̌�����\ �c�����t��10�J�N�v��̍\�z��1970�N��㔼�̍��c�� �\�v

<https://kumadai.repo.nii.ac.jp/record/29833/files/SB0015_051-070.pdf >

3)�u�n�����x������n�搭��̉^�p�Ƃ��̕ϑJ�\�n����t�Ő��x�ɂ������������v�z�̎Z����@����|����Ƃ��ā\�v��3�͂�5��

<https://kumadai.repo.nii.ac.jp/record/30555/files/koukyouseisaku_otsu4zenbun.pdf>

|