���ፑ�̈ړ]����ւ̈ˑ�

�@���{���̖c���ɎЉ�ۏ��^�����e���͑傫���B�����A���̂��Ƃɖڂ�D����ƁA���{�������{���ȉۑ���������Ƃ��āA�L��179���A180���Łu���{���̖{���v�\���Ă����B�{�e�͂��̕\��̍ŏI�e�ł���A�����W���R�X�g�Ƃ��Ă̐��{���ɂ��čl���Ă݂����B

�@180���͖{�e�̑O��ƂȂ邱�Ƃ���A�ȒP�ɐ�������B180���ł͓����\�Z�̓��ፑ���s�z���ړ]����ɘA�����Ă������Ƃ��������B�ړ]����Ƃ́A�n����t�łƒn���ւ̕⏕����(�ړ]����)���A���ȊO�̑S�Γ��Ŋ������䗦�ł���B���ꂪ70������ƁA���{�g�D���ێ�����������s�����A���ፑ�����s����Ă���B

�@�����\�Z�̓��ፑ��1976�N�x�Ɏn�܂�ƁA���̌ケ�̔䗦�͖����I��70������B70�N��̓��ፑ�̔��s�͈ړ]����̖c���ɂ������B�������A���{�͐Ζ���@�ɂ��Ŏ��̗������݂𗝗R�ɋ����A�����2004�N�Ɋ��s���ꂽ�w���a�����j�x�ł����P����Ă���B�]���̐������ێ������w���a�����j�x�ł��邪�A���̎����҂ɂ͈ٕς�����ꂽ�B����܂Ŏ����҂͑呠�Ȃ̓������������S�ł��������A�������������������̂ł���B����͎��Ԃ��B�����邽�߁A���������̌��J���~�����\��������B�{�e��180���Ŏ����������������Ԃ𒆉��W���\�����瑨�������Ă������݂ł���B

GHQ���c��������I�Ȓn�����x

�@���݂̒n�����x�̊�{�\�����������̂�GHQ�ł������BGHQ�͐�O���{���n���ɗl�X�Ȏ������ۂ����ƂŁA�n�������A�R����`�֓����������Ƃ��莋���A�n���������d�������B��̓I�ɂ́A���@�Œn���������͗��Ă��A���{���n���ɉۂ������͕K���@���������ɂ��Ă���(�n�������@245����2)�B�@���������ɂ��邱�ƂŁA���@�i�K�ō���A�^�p�i�K�ōٔ������n��������ی삷��d�g�݂������̂ł���B

�@�����̎���(�ȉ��A�@�莖���Ƃ���)�ł͍������B�����ɋ`���t���Ă���(���@232��2��)�B����͖@�莖���̍��������̗\�Z�ƃ����N���邱�ƂŖ@�莖���̊g���}�����邱�Ƃ��Ӑ}���Ă����B�@�莖����������A�K�R�I�ɍ��̊֗^����������A�����W�����������邽�߁A���̎x�����\�͈͂̔͂ɖ@�莖����}�����邱�Ƃ��ړI�ł������B

�@�@�莖���̍������B��S���Ă����̂��n����t�Ő��x�ł���BGHQ��̉���1949�N�ɃV���E�v�����ɂ���ē������ꂽ�B���̐��x�́A�n�������v��ɂ���Ė@�莖���̍�����]�����A�s�����ʌ�t�łƂ��Ēn�������c�̂ɔz�����Ă���B����ɂ���Ė@�莖���̍������S�ۂ���Ă����B

�n�������ɂ݂�挒�Ȓ����W���\��

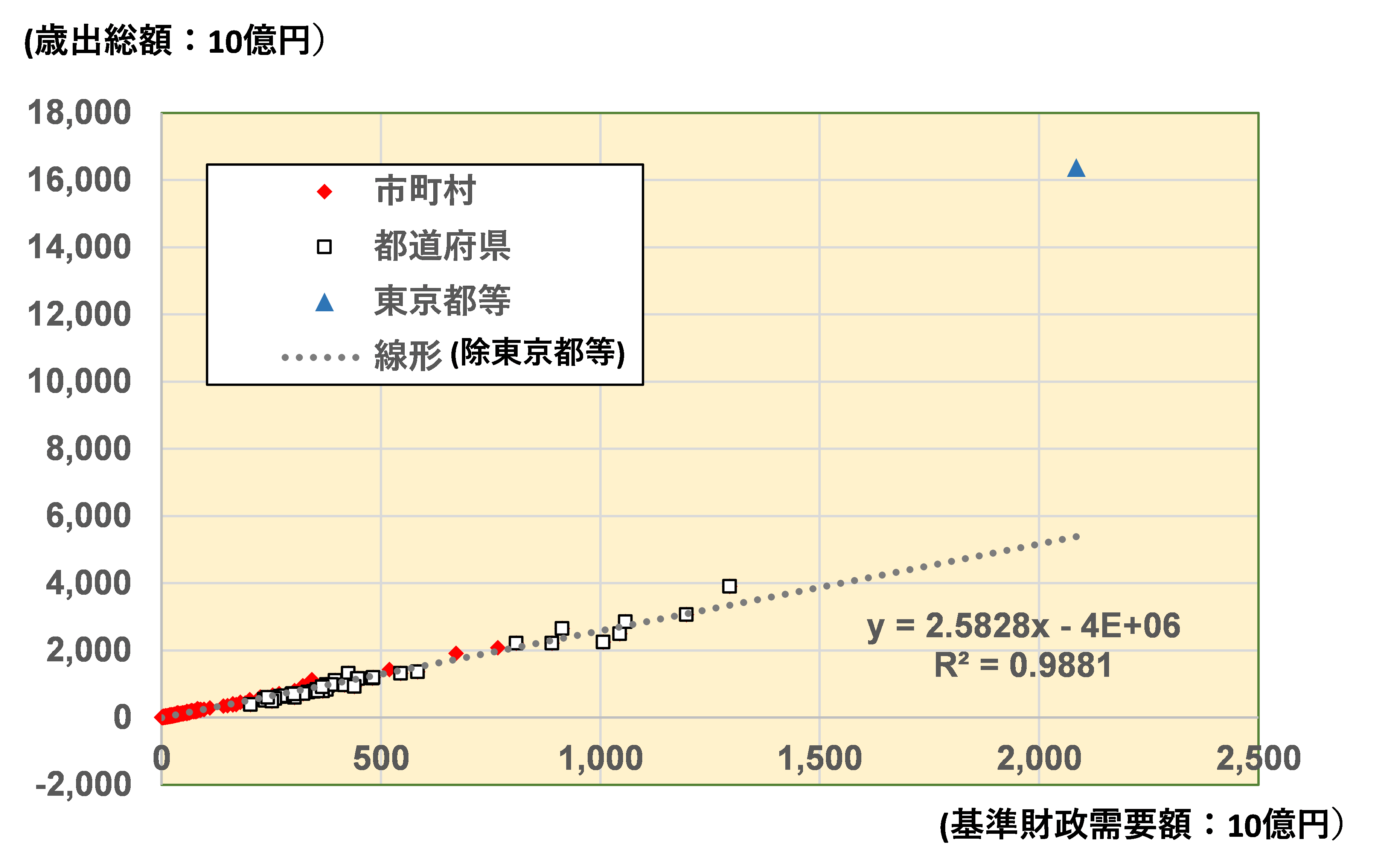

�n����t�Ő��x�ł́A�@�莖���̌o�����������v�z�A����ɑΉ������Γ�������������z�Ƃ��ĎZ�o���A���̍��z�ŕ��ʌ�t�ł����肷��B�}1�́A���ׂĂ̒n�������c�̂�Ώۂɂ��̊�������v�z�ƍΏo���z�̊W���������B�n����t�Ő��x�ł͓����s�Ɠ��ʋ�i�ȉ��A�����s���Ƃ����j�͍��Z����邪�A������������n�������c�̂�Ώۂɉ�A�����}�����Ă���B

�}1�@2022�N�x�̒n�������c�̂ɂ������������v�z�ƍΏo���z�̊W

���F�����s���̍Ώo�͓����s�Ɠ��ʋ�����Z���A2�d�v�������邽�ߓ����s������ʋ����������t�����T�������B

�o���F�n���������v�N��A�s�����ʌ��Z��

�@�����s���������ƁA�n�������c�̑S�̂�����W��0.9881��1�{�̉�A���ŕ\�����Ƃ��ł���B���̌��ʂ́A�����s�����@�莖�����������Ă����z�̎������c��̂ɑ��A���̒n�������c�̂ł́A�ٗʓI�ȍ��������܂�c��Ȃ����Ƃ��������Ă���B�܂�A�Ώo�ɐ�߂�@�莖���̊������傫���Ȃ�A�����W���I�ȍ����^�c���������Ă���B

�@�n����t�łƕ⏕���͖@�莖���̍����ł���A���̋����������������悤�ɔz������Ă����B�]���āA�����͖@�莖���̍������B���[������z�Ō����Ɍ��肳��Ă����Ƃ�����B

�����I�Ɉێ�����Ă����挒�Ȓ����W���\��

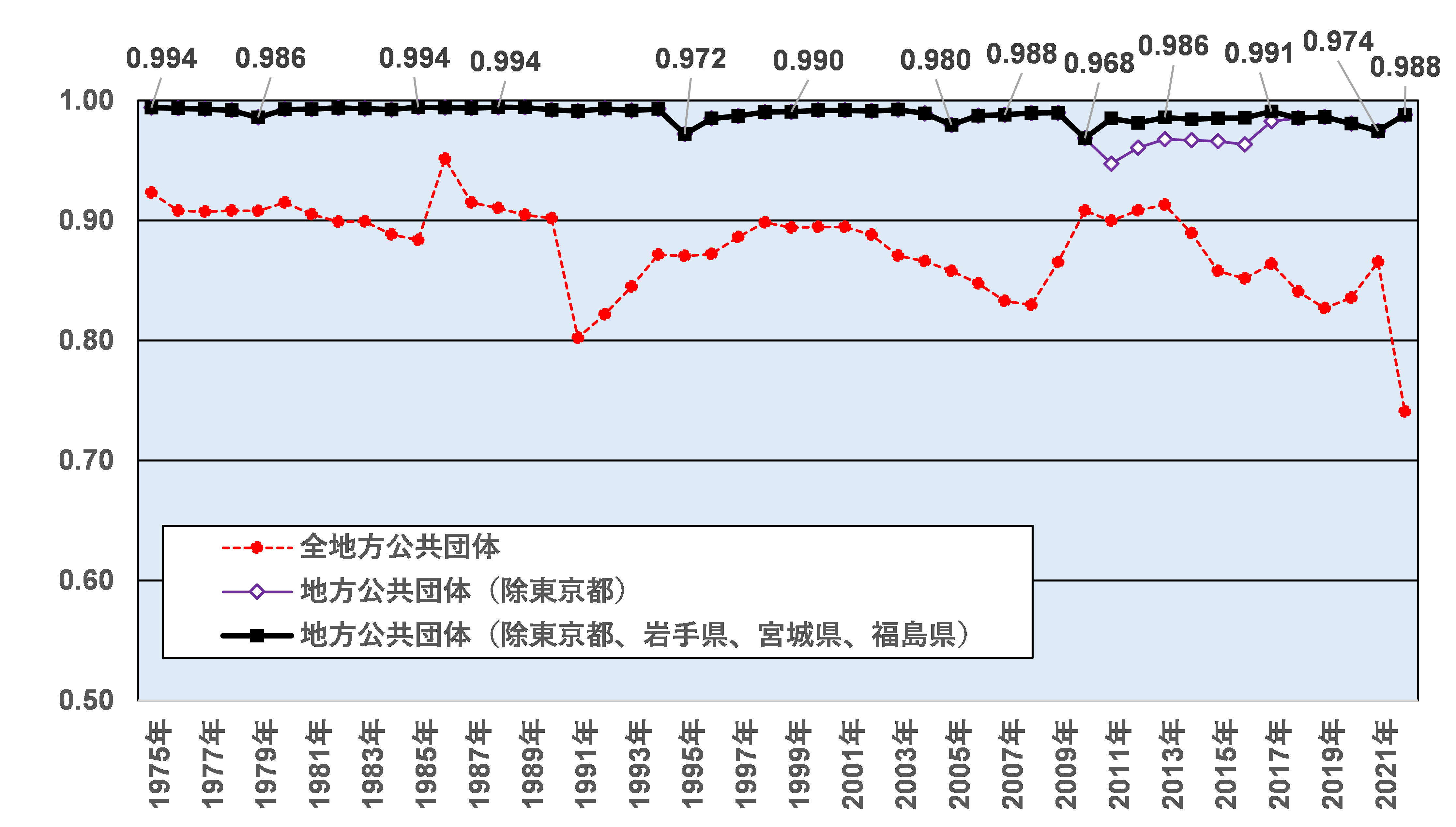

�@��������v�z�ƍΏo���z�̉�A���͂��瓾��ꂽ����W�����ߋ��ɂ����̂ڂ��Ĕc�����Ă����B1975�N�x����2022�N�x�܂ł̑S�n�������c�́A�����s���̂ݏ��O�����ꍇ�A�����s���ɉ����A�����{��k�Ђ̉e��������茧�A�{�錧�A������(�ȉ�4�s���Ƃ���)��k�Ќ�̈����ԏ������ꍇ�Ō���W�����r�����̂��}2�ł���B

�@�����s�����܂ނƌ���W���͒ቺ���邪�A4�s���������ƁA1975�N�x�ȍ~�A����W����0.98���鐅���ňێ�����Ă���B�܂�A�挒�Ȓ����W�������Ȃ��Ƃ�1975�N�x�ȍ~�p�����Ă������Ƃ�������B�X�̒n�������c�̂̍Ώo���z�͌��i�ɊǗ�����A�]���Ēn����t�łƕ⏕���������������Ō��肳��Ă������ƂɂȂ�B

�}2�@�n�������c�̂̊�������v�z�ƍΏo���z�̒����I�W

��1�F2001�N�ȑO�́A2002�N��3212�s�������x�[�X�ɍ����s�����̃f�[�^�����Z���Ďg�p���Ă���B

��2�F4�s�����������ꍇ�ł�1995�N�x��2010�N�x�͌���W�����ቺ���Ă��邪�A����͍�_�W�H��k�ЂƓ����{��k�Ђ̉e���ł���B

�o���F�n���������v�N��A�s�����ʌ��Z��

���ፑ�����S���Ă��������W���̃R�X�g

�}1���猵�i�Ȓ����W�������݂��A�}2����75�N�x�ȍ~���ꂪ�ێ�����Ă������Ƃ�c�������B�����W�����p�������w�i�ɂ͖@�莖�������قڈ�т��đ������Ă������Ƃ����� �B�n����t�łƕ⏕���͂��̍����ł���A���i�ȍΏo�Ǘ��������������ŁA���ፑ�̔��s�z�ɋ����֗^���Ă����B���̂��Ƃ́A�����W���I�x�z���@�莖���̊g��ɂ���Ďx�����A���̍����ł���n����t�łƕ⏕�������ፑ�ɂ���ĒS�ۂ���Ă������Ƃ��Ӗ�����B�@�莖�������̗\�Z�Ƀ����N���邱�Ƃł��̊g���}������d�g�݂́A���ፑ�ɂ���Đ������Ă������ƂɂȂ�B1975�N�x�ȍ~�A���ፑ���p�����Ă������Ƃ͌��i�Ȓ����W���̃R�X�g���S�������ł��邪�A���{�����傫���~�ς��Ă��Ă��钆�A���S�̑傫�Ȓ����W���\�����ێ����Ă����K�v������̂��A�������鎞���ɂ��Ă���Ƃ����邾�낤�B

��@�I�ɂ�������̐����ӔC

�@���ፑ���ړ]����ɘA�����Ă������Ƃ͒n�������̊֗^���傫�����Ƃ������Ă���B�n�������̐����ӔC�͑����Ȃɂ���B�����Ȃ͒n�������𐄐i���Ă������A���̎��Ԃ͌��i�Ȓ����W���x�z�ł������B1999�N�ɒn�������ꊇ�@�������������A�}2���炻�̉e���������������Ƃ͂ł��Ȃ��B���s�ɂ͑傫�ȉ𗣂�����A�������قƂ�ǒm���Ă��Ȃ�����A�����Ȃ̐����ӔC�ɂ͑傫�Ȍ��O������B

�@����A�����Ȃ͖��N�����̐��������Ă��邪�A�K�������^����������Ă�����ł͂Ȃ��B74�N�x�ȍ~���������w���a�����j�x�ł͉ߋ��̐������قڂ��̂܂܌J��Ԃ�����ŁA���̎����҂���呠�Ȃ̓��������͕��ꂵ�Ă���B

�@�����ɂ͍����̐����ӔC��S�����悤�Ƃ���p�͂Ȃ��B������肪�[�������A���m�ȏ����]�܂�钆�A���Ȃւ̈ˑ��͍��܂��Ă���A���̂悤�Ȑ����ӔC�̌������u���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

���P�F����������������(2004)�w���a�����j : ���a49�`63�N�x ��2��(�\�Z)�x�B

���Q�F�������O�E�c���p�v(1966)�u���E�G�����������\���{�����@�̐���Ɋւ���}�b�J�[�T�[���i�ߕ����̋L�^�\(�A�ڑ�15��)�v�A�w�W�����X�g�xNo.350��p.128�Q�ƁB

���R�F�����s���̍Ώo���z�́A���̊�������v�z����Z�o�������v�z��304%�ɓ�����B����A���ɂ�3�{�s�ɂ����s�\�z�����邪�A���s�̊�������v�z�͓����s��������B�����A�Ώo���z�͐��v�z��113���ɂ����Ȃ�Ȃ��B���ɑ��s���������Ă������s���̍����͂Ƃ̊i���͗�R�ł���A�����s���͑��̒n�������c�̂Ƃ͑S���قȂ�����ɂ��邱�Ƃ��������B

���S�F�L��179���Q�ƁB

|