最高裁が情報公開訴訟につき、画期的な判決を下しました。ぜひ知っていただきたく、紹介します。なお、紙面の都合等を考慮して、細かな事実経過や一部の争点についてはあえて省略しました。ぜひ、最高裁の判決自体を読みいただきたいと思います。

1 提訴に至る経過

原告はNPO法人情報公開クリアリングハウス、昨年の総会シンポのゲストの三木由希子さんが理事長をしている団体で、多くの問題提起的な情報公開訴訟を起こしています。

この訴訟では、警察庁の個人情報ファイル管理簿の公開を目指しました。個人情報保護法では、行政機関には個人情報ファイルの総務大臣への事前通知義務、個人情報ファイル簿の作成・公表義務がありますが、犯罪捜査等にかかかわるものについては適用除外とされていて、闇の中です。

しかし国民の権利にかかわる捜査に関する個人情報の扱いが一切非公開というのはおかしい、公表せずとも情報公開請求により公開させよう、ということで、2016年5月に警察庁の保有する個人情報ファイル管理簿(訓令により作成されているもの)を請求しました。122通のファイル簿が特定されましたが、情報公開法5条3号(国の安全等情報)、4号(犯罪予防等情報)を根拠に、「項目」を開示するのみで、項目に対応する記載欄はすべて墨塗り、という「海苔弁開示」となりました。

→資料1

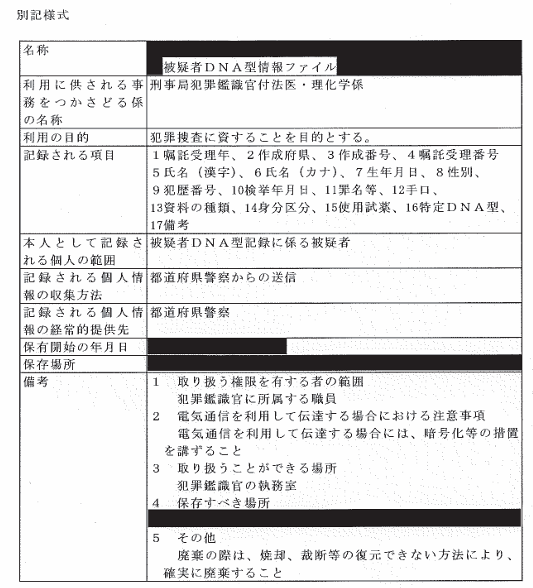

2017年10月には審査請求も棄却されましたが、ここで一計を案じました。全部まとめて請求したことでまとめて(ファイル名自体も含め)不開示とされているが、存在するであろうファイルの分野を示して開示請求したところ、なんとファイル簿名はもとより各項目に対応する記載欄の大部分が開示されたのです(別件開示請求)。

→資料2

これに力を得て、2018年3月に国を被告として提訴します。

2 第1審判決 (東京地裁2022年1月18日)

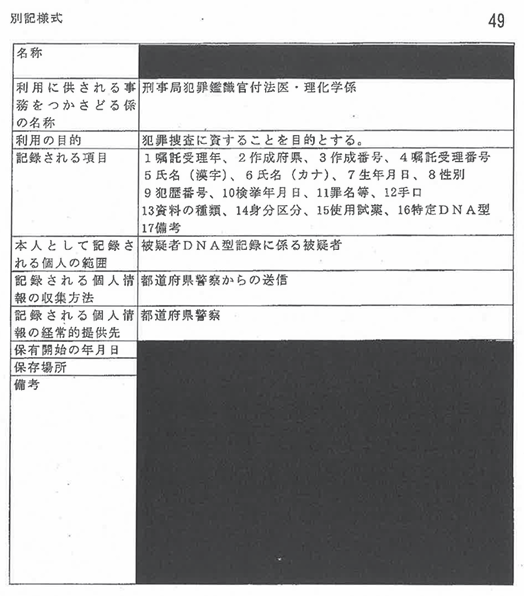

この判決では、不開示部分の一部について拡大開示を命じました。

→資料3

やはり同じ文書について開示の実績があったことは大きく、裁判所も国側のいうとおりに不開示を認めることはできないと考えました。

そして、各記載欄を「独立した一体的な情報」とみて、記載欄ごとを情報の単位として判断し、「保有開始の年月日」「保存場所」「備考」欄について欄全部の不開示を是認。他の7つの欄については国が主張した分類に従って、「類型的機微情報」(特定の事件の犯罪捜査等や具体的な捜査手法等に係る情報)と「他欄推知情報」(当該記載欄を開示することで他の一定の記載欄の情報を容易に推知されることとなる情報)については不開示を維持し、どちらにも該当しない部分については開示を命じました。

少なからぬ部分が開示されることになりましたが、別件開示請求で開示されていても、不開示を維持した部分がありました。そこで控訴となります。

3 控訴審判決(東京高裁2023年5月17日)

若干開示の範囲を広げたものの、基本的な考え方としては、一審と同様、「情報の単位」は、各記載欄に記載された欄単位の情報、とします。

ただ、「備考」欄については、別件開示文書で開示された部分から、「これら開示された小項目や存否がうかがわれる小項目は、必ずしも全体として一体的と捉える必然性はなく、可分なものも含まれると推測はされるものの、被控訴人は、「備考」欄の記載に関する控訴人の釈明(「備考」欄にどのような情報が記載されているのかその概要を明らかにし、その情報のどの部分が不開示事由に該当するのか明らかにするよう求めるもの)には応じない旨陳述しているから、結局、「備考」欄の…記載内容を裁判手続において特定し、不開示事由の存否を個別に判断することは困難である。」として、すでに別件で開示されているところも含めて「備考」欄全体について不開示としました。

「国が説明しないから不開示」、はないだろうと最高裁の判断を求めることになります。

4 最高裁判決(2025年6月3日)

(1)法廷意見(最高裁としての判断)

判決は、控訴審判決が不開示とした部分を破棄し、東京高裁への差し戻しを命じました。破棄の理由のうち、最も注目されるのは次の点、「釈明義務違反」です。

「開示請求に係る行政文書は、不開示情報が記録されている場合を除き開示しなければならず(情報公開法5条)、その一部に不開示情報が記録されている場合であっても、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないものとされている(同法6条1項)。

このように、情報公開法において、開示請求に係る行政文書に記録された情報は原則として公開されるべきものとされていることに照らせば、上記行政文書が表形式のものであるからといって、常に各欄ごとに不開示情報該当性についての判断をすれば足りるということはできない。

特に、文書に設けられた「備考」欄には、その性質上、当該文書に記録された主要な情報に付随し又は関連する多様な情報が記録されることが一般的に想定されるところ、前記事実関係等によれば、本件各文書の「備考」欄には、様々な小項目が複数設けられているものがあり、別紙目録記載2及び3の部分にも、複数の小項目が設けられているものがあることがうかがわれるというのである。

現に、原審も、別件各決定により、小項目が設けられていることが判明し、その内容も明らかになっている「備考」欄については、必ずしも全体として一体的に捉える必然性はないとして、これを細分化した部分ごとに本件各号情報該当性についての判断をしている。

これらの事情に照らせば、原審としては、別件各決定によっても開示されていない「備考」欄である別紙目録記載2及び3の部分についても、被上告人に対し、文書ごとに、小項目が設けられているか否か、小項目が設けられている場合に、それでもなお当該「備考」欄について一体的に本件各号情報が記録されているといえるか否か等について明らかにするよう求めた上で、合理的に区切られた範囲ごとに、本件各号情報該当性についての判断をすべきであったということができる。

しかるに、原審は、上記の観点から審理を尽くすことなく、上記部分に記録された情報につき、その内容を特定することは困難であるから上記部分を更に細分化することはできないなどとして、それぞれ一体的に本件各号情報該当性についての判断をしたものであり、この原審の判断には、審理不尽の結果、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がある。」

と判断したのです。

これは裁判官全員一致の判決ですが、林裁判官ら3名の補足意見(法廷意見を支持するが敷衍して意見を述べること)と宇賀裁判官の意見(法廷意見と同じ結論だが理由付に異論があるもの)があります。判決では補足意見が先にありますが、ここでは宇賀意見をまず紹介します。

(2)宇賀克也裁判官の意見

宇賀意見は、1審、控訴審の判断の前提となっている、「情報単位論」という考え方自体を否定したうえで、徹底したヴォーン・インデックスの実施が必要であり、国等がこれに応じない場合は釈明義務違反になるとしています。

まず、情報単位論について、

「情報公開法5条3号及び4号が不開示情報としているのは、「おそれ」のある部分のみであり、その不開示情報に当たらない部分は、不開示情報と容易に区分できるときは開示が義務付けられているのである(同法6条1項)。

そして、同じ欄や小項目の中に、「おそれ」のある部分とそうでない部分の双方が含まれ、かつ、後者を前者から容易に区分して開示できる場合があることは、当然想定できる。

しかし、本件では、別件各決定により開示された文書では、警察庁長官が開示して支障がないとして開示し、上告人も裁判所も実際にその部分を見て開示に支障がない情報であることを確認できているにもかかわらず、欄を独立した一体の情報ととらえ、その一部にでも不開示情報が含まれている可能性があれば全体を不開示にするという情報単位論を原審が採用しており、情報単位論の弊害が顕著に現れている。」

「最高裁判決における個別意見において繰り返し情報単位論の問題が指摘されているにもかかわらず、下級審裁判例においては、原審を含め、情報単位論に基づき、必要以上に部分開示の範囲を狭める傾向がみられ、その弊害が顕著になっているため、改めて、情報単位論が立法者意思とまったく反するのみならず、実際上も、きわめて不合理な結果をもたらすことについて敷衍しておきたい。」

として、かつて最高裁が情報単位論を採用した平成13年3月27日判決(大阪府知事交際費事件)を、情報公開法の立法経過を踏まえて子細に批判し(宇賀氏はもともと著名な行政法学者。情報公開法の専門家で情報公開法の立法に直接かかわっておられた)、この考え方の実質的な弊害についても具体的に指摘しています。

そして

「本件で問題になった情報公開法5条3号及び4号について述べれば、本来、どの部分を開示すれば、開示による支障が生ずる「おそれ」があるか否かを判断すべきであるのに、全体として一つのまとまりを持った情報の単位は何かを行政機関の長が判断して、その中に開示すると支障が生ずる部分がわずかでもあれば、当該単位の全体を不開示にすることができるなどという解釈は、開示による支障がない部分については最大限の開示を実現するという情報公開法の精神に反するものである。」

「欄や小項目単位で不開示情報該当性を判断する情報単位論がいかに不合理かは、欄や小項目の設け方は、行政文書を作成する者が操作できることを考えれば明らかである。

裁判所が欄や小項目単位で不開示情報該当性を判断する立場をとり、一つの欄や小項目の中に開示しても支障がない部分を容易に区分できる場合であっても、全体を不開示にできるとしてしまえば、できる限り行政文書を不開示にしたい行政機関は、欄や小項目をできる限り用いない行政文書を作成する方法を選ぶことによって、恣意的に、開示できるはずの情報を不開示にすることが可能になってしまう。」

「行政文書作成者の裁量で操作可能な項目や欄の設け方によって、不開示情報の範囲が左右されることは、誰の目にも不合理であることは明らかであろう。」

と厳しく批判しています。

そしてアメリカの実情と日本の情報公開法の制定経過を紹介して、現行法下でインカメラ審理ができないとされているが、それは情報単位論を正当化するものではない、と強調します。

そのうえで本件については、

「本件各号情報についても、被告は、本件各号情報該当性の立証責任を負うので、その立証責任を果たすためにヴォーン・インデックスを提出すべきであり、すでに述べたように、それは、欄や小項目単位ではなく、「おそれ」のある部分を具体的に特定して(〇頁の△行目の◇文字目から□文字目まで等)行う必要がある。

情報公開訴訟においては、行政機関の長から、開示請求対象文書における不開示情報が存在する箇所と、該当する不開示情報の条項、当該条項に該当する理由が示されなければ、原告は、それが違法であること(本件各号情報については裁量権の逸脱・濫用があること)を主張する手掛かりすらつかめない。

したがって、被告から欄や小項目単位ではなく、開示により支障が生ずる「おそれ」のある部分を具体的に特定して、不開示情報に当たる理由が説明されていない場合には、裁判所は、釈明権を行使して、それを説明させる釈明義務を負うと考えられる。本件においては、上告人が被上告人に対して、各欄・小項目単位ではなく、情報ごとにその概要と具体的な不開示事由の主張立証を求めたところ、原審は、被上告人に対して、これに応ずるか否かを検討するよう求めたが、被上告人がその必要がないと回答すると、それ以上の釈明を求めないという消極的な対応にとどまった。本件各号情報についても、その立証責任は被告が負うのであるから、上記のような消極的対応をすべきではなかったといえる。」

としています。

(3)林道晴裁判官、渡辺惠理子裁判官、平木正洋裁判官の補足意見

宇賀意見に対し、補足意見は情報単位論を否定しない点で従前の最高裁の姿勢を維持するものです。しかし「情報公開法に基づく不開示決定の取消訴訟の審理や判断方法について、具体的に検討をしたところを補足的に述べることとしたい」として、実務上極めて重要な見解を示しています。複雑なので小見出しをつけて紹介します。

【情報公開訴訟の主張立証の基本】

「情報公開法に基づく不開示決定の取消訴訟において、開示請求に係る行政文書(以下「対象文書」という。)に不開示情報が記録されていることについては、一般に被告が主張立証責任を負うものと解され、具体的には、対象文書中の不開示部分に、一般的・類型的にどのような情報が記録されているかを明らかにした上で、当該情報が不開示情報に該当すると判断する理由について、対象文書を実際に見分することができない裁判所や原告にも理解可能な形で、できる限り具体的に主張立証すべきものである。その際には、被告において不開示部分を一定の範囲に区切って、当該範囲ごとに上記のような主張立証をすることになるところ、多数意見が説示するような原則公開という情報公開法の趣旨に照らせば、被告においては、不開示部分をできる限り細かく区切って上記主張立証をすることが求められる。」

【裁判所の釈明権行使の必要性】

「被告の主張立証に対し、原告から、不開示部分をより細分化して主張立証すべきである旨の指摘があった場合等には、裁判所は、情報公開法の上記趣旨等に加え、原告による的確な反論反証が可能であるかといった観点も踏まえ、被告に対し適切に釈明権を行使した上で、合理的な区切り方を見いだしていくことが求められる。対象文書を実際に見分することのできない裁判所において、被告による区切り方の合理性を判断することには相当に困難な面があるが、対象文書の体裁や行政文書としての性質等に加え、不開示情報を定めた情報公開法5条各号の趣旨や不開示部分に記録された情報の一般的・類型的な内容に照らして、被告による区切り方の合理性を客観的に検証していくほかないであろう。したがって、不開示情報該当性の主張立証から離れて、文や文章として社会的に意味を成す範囲がどこまでかの検討を先行させ、しかも、その範囲を過度に広く捉えた上で、その一部に不開示情報が含まれていれば当該範囲の全体を不開示とすることができるといった考え方は、惰報公開法の上記趣旨等に照らして採用できないものというべきであり、情報公開制度に関する累次の当審判例も、このような考え方を採用したものではないものと解される。」

「以上のような情報公開法の趣旨等に照らした積極的な審理運営を通じて、適切に不開示部分が区切られた上で、当該区切られた範囲ごとに不開示情報該当性についての主張立証がされれば、裁判所としては、当該範囲ごとに不開示情報該当性についての判断をすればよい。」

【審理を尽くしても被告による不開示部分の区切り方が合理的であるとは認められない場合の判断の在り方】

「まず、不開示情報が記録されていると認められる範囲と記録されているとは認められない範囲とに更に区分できると判断した場合には、前者と後者とを区分した上で、前者について取消請求を棄却し、後者について取消請求を認容すべきことになる。なお、判決の主文において、文書の項目や段落で形式的に範囲を特定して両者を区分することが困難な場合には、被告の主張との対応関係等により不開示情報の内容の実質を概括的に示した上で、その余の範囲に限り請求を認容するといった運用を検討する余地もあるように思われる。」

「次に、被告が区切った範囲に、不開示情報が記録されていると認められるが、不開示情報に該当しない情報も含まれていると認められ、かつ、両者を特定して区分することができるとはいえない場合には、原則公開という情報公開法の趣旨にも照らし、当該範囲に不開示情報が記録されているとの被告の主張立証が成功していないとして、当該範囲の全体につき取消請求を認容するのが相当であろう。なお、この場合には、判決理由中において、以上のような取消しの理由が示されるため、改めて処分をすべき立場に置かれた処分庁としては、必ずしも当該範囲の全部を開示する義務を負うことにはならず、区切り方を再検討した上で、当該範囲の一部に限って開示決定をすることもできるものと解される。」

「いずれにせよ、本判決も参考にして、不開示決定の取消訴訟における裁判所の釈明を含む審理の在り方や不開示情報該当性の判断方法について、行政文書の部分開示の問題に限らず、各論的に具体的で踏み込んだ議論がされることが期待されるところである。」

5 若干のコメント

宇賀意見の、情報単位論をばっさり切り捨てる胸のすく判断、補足意見の実務的な検討と最後に、「被告が区切った範囲に、不開示情報が記録されていると認められるが、不開示情報に該当しない情報も含まれていると認められ、かつ、両者を特定して区分することができるとはいえない場合には、原則公開という情報公開法の趣旨にも照らし、当該範囲に不開示情報が記録されているとの被告の主張立証が成功していないとして、当該範囲の全体につき取消請求を認容するのが相当」という大胆な見解が示されていることに驚かされました。

この判決直後から、係属中の情報公開訴訟で、ヴォーン・インデックスを裁判所主導で行う動きが出始めているとも聞きます。

本当は、現場の裁判官としても、国がきちんと説明しないままに判断を迫られることにフラストレーションを感じていたのかもしれません。キャリア裁判官の代表と目されている林裁判官がこうした補充意見を書き、2名が賛同したことの意味は大きいといえます。

この事件については、提訴時から助言を求められて関わってきましたが、当初の予想を超える大きな成果が得られたことをうれしく思っています。

今後の情報公開訴訟の審理ではこの判決を梃に、行政側の「逃げ得」「言わぬ者勝ち」を許さないため、裁判所の積極的な取り組みを求めていくことが必要です。

|